《鲁滨逊飘流记》是18世纪英国作家达尼尔·笛福的代表作品,也是一部具有广泛的世界性影响的作品。

故事主要讲述了主人公鲁滨逊·克鲁索(Robinson Crusoe)出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海。一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了一段与世隔绝的生活。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。尤其是年轻人,照例在这种时刻,应听从理智的指导。然而,他们不以犯罪为耻,反倒以悔罪为耻;他们不以干傻事为耻,反倒以改过为耻。而事实上他们若能觉悟,别人才会把他们看做聪明人呢。

一个人如果真的世事通明,就一定会意识到,真正的幸福不是被上帝从患难中拯救出来,而是从罪恶的深渊中拯救出来。

在人类的情感里,往往有一种神秘的原动力,这种原动力一旦被某种目标所吸引,就会以一种狂热和冲动促使我们的灵魂向那目标扑去,不管是看得见的目标,还是自己头脑想象中的看不见的目标;不达到目标,我们就会痛苦不已。

1997年,由罗德·哈迪导演指导的《鲁滨逊漂流记》上映,第5任007皮尔斯·布鲁斯南在本片饰演鲁滨逊。

https://v.qq.com/x/cover/y592f9m5ec8ol0c.html?ptag=douban.movie

同时,此处再为大家推荐一部荒岛文学类影视作品《荒岛余生》本片系由好莱坞著名制片人、演员汤姆·汉克斯担纲主演。

https://v.qq.com/x/cover/9uzc90pa9c4pm95.html?ptag=douban.movie

时下,疫情蔓延势头有所遏制,但多数人仍处于被禁足的状态。每间房屋恰似城市中的一座座荒岛被隔离而置。人们在这样一种状态下,或多或少可以切身感受到时间的流动。而今日推荐的两部影片,以不同的主题与故事情节诱发接受者反思“时间”于人们的意义。特此推荐,愿大家勿负时光。

肆虐的疫情仍在撞击国人的神经 ,让人们想起许多不该忘记的内容,也让人们形成一些激烈的论争。我们无法置身事外,但我们同样需要坚定、理性与安静。此次疫情的源头在武汉,武汉地处长江中游,是“九省通衢”,是重要的经济地理中心,是特大型的历史名城和现代化城市。历代诗人都有歌咏武汉、特别是歌咏长江边上黄鹤楼的作品。所以,我们今天推送给大家宋代李之仪的【卜算子】词和当代著名诗人艾青的名作《我爱这土地》。

1927年时,毛泽东也写过一首词【菩萨蛮】《黄鹤楼》:

黄鹤楼连着武汉,连着长江,连着我们祖国的大地,我们爱这一切,我们祈祷与我们空间相隔的同胞,不管那里有没有我们思念的“情人”。

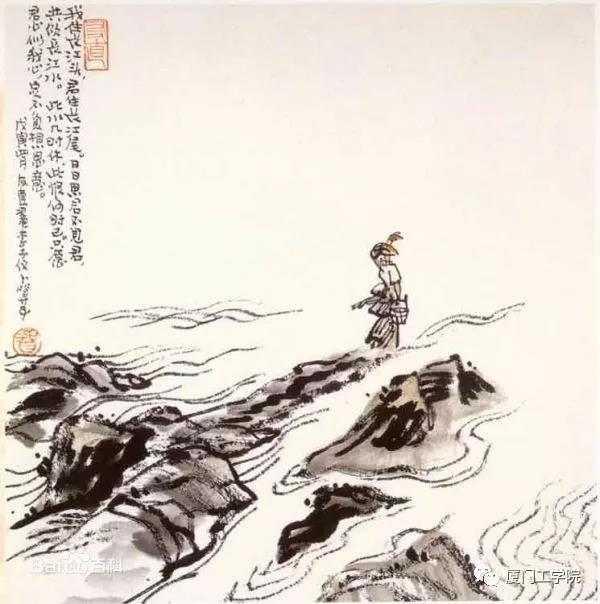

【卜算子】

北宋李之仪

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。

此水几时休,此恨何时已。只愿君心似我心,定不负相思意。

我居住在长江上游,你居住在长江尾底。日日夜夜想你,却不能见你,却共同饮着长江之水。悠悠不尽的江水什么时候枯竭,别离的苦恨什么时候消止。只愿你的心,如我的心相守不移,就不会辜负了我一番痴恋情意。

《我爱这土地》

艾青

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

《我爱这土地》是现代诗人艾青于1938年写的一首现代诗。这首诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人的自身形象,直抒胸臆,托出了诗人那颗真挚、炽热的爱国之心。

《九成宫醴泉铭》 楷书 欧阳询(唐)

《九成宫醴泉铭碑》由魏征撰文,记载唐太宗在九成宫避暑时发现泉水之事。原碑石在陕西麟游九成宫,立于唐贞观六年(公元632年),碑高2.7米,厚0.27 米,上宽0.87米,下宽0.93米, 全碑共二十四行,每行四十九字。 公元632年,李世民在九成宫四城之阴散步时,发现有一块地皮比较湿润,用杖疏导便有水流出。于是掘地成井,命名为“醴泉”,意思是水跟美酒一样香甜。大家极为高兴,认为是祥瑞之兆。于是由魏征撰写铭文,欧阳询执笔写字,匠工刻于石上。“黄屋非贵,天下为忧”,“居高思坠,持满戒溢”的名句就出于此碑。 《九成宫醴泉铭》充分体现了欧阳询的书法结构严谨、圆润中见秀劲的特点,此碑书法,高华庄重,法度森严,笔画似方似圆,结构布置精严,上承下覆,左揖右让,局部险劲而整体端庄,无一处紊乱,无一笔松塌。用笔方整,紧凑,平稳而险绝。明陈继儒曾评论说:“此帖如深山至人,瘦硬清寒,而神气充腴,能令王者屈膝,非他刻可方驾也。” 《九成宫醴泉铭》是欧阳询七十五岁的作品,最能代表他的书法水平,被视为“楷书法的极则”,也就是说是楷书研究的出发点、终点站,是历代学书者的楷模。《宣和书谱》誉之为“翰墨之冠”,赵孟?/说:“清和秀健,古今一人”,明赵涵《石墨镌华》称此碑为“正书第一”。http://www.9610.com/oyx/07.htm

《拾麦穗的女人》 莱尔米特(法国)

这幅作品充分反映了现实主义画派的特点,他们力图真实客观地描绘当时的法国社会,以生活常态和劳动大众生活为主题进行创作,再现人类初始的价值观和对劳动——尤其是收获季节的劳作的赞扬。与一些也喜欢描绘农村题材的印象派画家的不同的是:印象派画家则将在田间劳作的人作为是风景画中的点缀而已;而在现实主义绘画作品中他们已经成为了主角,辛勤的劳动与美丽的大自然构成了一幅幅人世间最美的画卷。正如雨果所说“神圣的劳动成了和谐的乐曲”。柴科夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky,1840- 1893)

十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

柴科夫斯基 第六交响曲“悲怆”第一乐章 柏林爱乐乐团,指挥:小泽征尔

《悲怆交响曲》(《第六交响曲》)正如标题所示,强烈地表现出“悲怆”的情绪,这一点也就构成本曲的特色。柴科夫斯基音乐的特征,如旋律的优美,形式的均衡,管弦乐法的精巧等优点,都在本曲中得到深刻的印证。本交响曲旨在描写人生的奋斗、爱情、兴奋直至恐怖、绝望、失败、消逝等,充满了挣扎、追忆和悲恸的情绪,是作曲家一生的写照。

TOP

TOP