编者按:

为了实现学校提出的发展目标,使学生成为能够“自主学习、独立思考、学会创造、融通运用”的人,为了真正走向高阶教学,不断提升教育教学质量,我们特意开设厦门工学院“力耘论坛”,推送师生员工所写的相关文章。欢迎大家一起研讨办学问题,分享育人经验,交流教学体会。文不局于形式,有新意就好;论不限于长短,有见地即佳。

投稿邮箱:xmgxyxcc@163.com

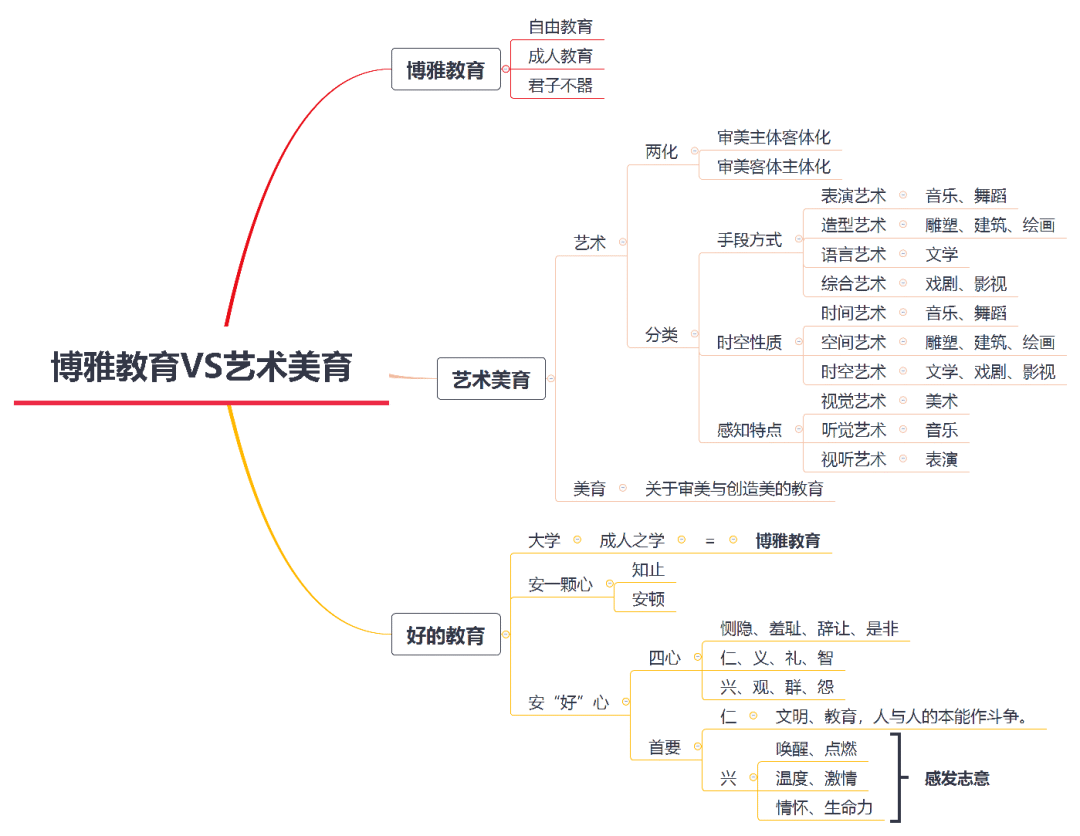

博雅教育与艺术美育

——时代内涵与育人路径

思想政治理论课教学部 孙志森

博雅教育与艺术美育作为两种重要的教育理念与实践路径,共同指向人的全面发展和精神世界的丰富。随着社会对人才综合素质要求的不断提高,二者的价值与意义愈发凸显。博雅教育强调人的整体性教养与精神自由,艺术美育则注重通过审美体验与艺术实践激发情感与创造力。本文旨在探讨博雅教育与艺术美育的内在联系,分析其在当代教育中的融合路径与现实意义,并展望其在未来社会中的独特价值,以期为构建更加完善的人格教育体系提供理论参考与实践探索。

一、博雅教育:成人、成己的人文涵养

博雅教育(Liberal Arts Education)又称“自由教育”或“文雅教育”,源于古希腊亚里士多德所倡导的“自由民的教育”,是西方古典教育传统的重要组成部分。其核心词“Liberal”一词本义为“与奴性相对的”“免于束缚的”“使人自由的”,强调教育应使人摆脱功利与职业的束缚,追求人格的独立与精神的自由。而“Arts”则兼具技艺、学问与艺术等多重意涵,指向一种全面的文化教养。

亚里士多德主张教育应有利于受教育者的智慧、道德和身体的发展,而不应该具有实用性或职业性。他认为,教育的终极目标是培养具有理性、德性与审美能力的自由人。在我国,大教育家孔子提出“君子不器”的理念,强调君子不应沦为工具化的存在,而应具备完善的人格与广博的修养。这一理念与博雅教育的精神高度契合,共同指向一种“成己”与“成人”的教育理想。

博雅教育不仅关注知识的传授,更注重思维方式的训练、价值观念的塑造与人文精神的涵养。它通过跨学科的学习、经典阅读、批判性思维训练与社会实践,培养学生具备独立思考、沟通表达、伦理判断与终身学习的能力。可以说,博雅教育是一种“培根、铸魂、启智、润心”的教育,旨在“涵养性灵,变化气质”,是真正的“成人”教育。

习近平总书记深刻指出,“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系”,并多次强调“立德树人”是教育的根本任务。博雅教育的本质,正是对这一根本任务的生动诠释与时代回应。

二、艺术美育:以美感启发心灵的教育路径

艺术是人类以情感与想象把握世界的方式,是审美主体与客体在精神层面的交融与再创造。它不仅是现实生活的再现,也是理想与情感的表达,具有潜移默化的精神塑造功能。艺术可根据表现方式分为表演艺术、造型艺术、语言艺术与综合艺术;也可根据时空属性分为时间艺术、空间艺术与时空艺术。

美育,亦称“审美教育”“美感教育”,是关于审美与创造美的教育。旨在通过对艺术美、自然美、社会美的审美活动和理性的美学教育,使人树立正确的审美观念,培养健康的审美趣味,提高对于美的欣赏力与创造力。

艺术美育作为美育的重要组成部分,通过对经典艺术作品的鉴赏、艺术史的学习以及艺术创作实践,引导学生进入美的世界,感受艺术所承载的情感、思想与精神。其不仅能够激发学生的创造力与想象力,更能在情感陶冶与价值观塑造方面发挥重要作用。它通过美的体验,帮助学生建立与自我、与他人、与自然的深度联结,培养其敏感的心灵、高尚的情操与健全的人格。在中国传统文化中,礼乐教化历来被视为治国安邦、修身养性的重要途径。《乐记》有云:“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。”艺术美育正是现代意义上的“乐教”,是传承中华优秀传统文化、弘扬民族精神、坚定文化自信的重要载体。

在当代教育实践中,艺术美育应超越技能训练的层面,回归其育人本质,成为唤醒生命意识、激发精神动力的重要途径。

三、博雅教育与艺术美育的当代融合

鲍鹏山在《好的教育》中指出,“大学,是大人之学,大成之学,成人之学”,与博雅教育的理念高度契合。他提出,好的教育在于“安心”,即安顿心灵、确立方向。正如庄子所言:“人莫鉴于流水而鉴于止水,唯止能止众止。”人无法在流动的水中照见自己,只有水静止下来才能让众人来做观照。人也一样,只有安详的人才能凝聚起周围的力量,“安而后能虑,虑而后能得”。心灵的安定是思考与创造的前提。

鲍鹏山进一步将“好心”与孟子的“四心”(恻隐之心、羞耻之心、辞让之心、是非之心)相联系,认为“恻隐之心”(即“仁心”)是人格的根本。孔子曰:“仁者人也”“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”无仁则礼乐皆空。

“四心”对应“仁义礼智”。而“仁义礼智”又与孔子的“兴观群怨”相贯通。笔者认为,“兴观群怨”可进一步对应“四力”:生命力、判断力、领导力和批判力。其中,生命力居于首位,因为没有生命力的个体难以具备正确的判断力、卓越的领导力与深刻的批判力。

鲍鹏山对“兴”的理解很到位,他认为“兴”即朱憙所谓“感发志意”,是唤醒、点燃,是温度、激情,是情怀、生命力。而“感发志意”的最好方式,就是“艺术美育”,因为“艺术是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物”,是艺术家“志意”的承载;而“艺术美育”正是通过让学生感知承载伟大艺术家“志意”的作品而与自己的“内心共振”,从而激发自己的“生命力”,达成点燃激情、拥有情怀、唤醒自我的目的。

从欧洲文艺复兴的巨匠和代表作,到我国《诗经》、唐宋诗词的璀璨篇章,无不证明优秀艺术具有唤醒一个时代精神活力的巨大能量。

因此,博雅教育的核心在于“成人”,而艺术美育则是实现这一目标的最佳路径。二者在“兴”的层面高度统一,共同指向人的全面发展与精神自由。在当代教育体系中,博雅教育与艺术美育的融合,不仅体现在课程设置上的交叉与互补,更体现在教育目标与育人理念上的深度契合。通过将艺术美育融入博雅教育的整体框架,可以构建一种以“人”为中心、以“美”为路径、以“自由而全面发展”为旨归的现代教育模式。

四、艺术美育的未来价值:不可替代的人文力量

面对人工智能等科技的飞速发展,未来社会对人才的需求正发生深刻变化。清华大学彭凯平教授在一次讲座分享中指出,依赖审美、情感、创造力和综合素养的职业将愈发重要。他的原话如下:

“此外,将来从事什么职业或行业才能活得更好呢?我觉得,一定是那些简单的机器和低成本的劳动所替代不了的一些行业和职业。

第一,就是需要审美能力的一些工作,就是能创造美、体现美、实现美的工作。

第二,是那些需要讲故事能力的工作,包括当老师、当宣传工作者等等。

第三,需要处理人际关系、调整资源的工作,这些工作需要把不同的事情整合起来、综合起来,这种工作是永远需要人来做的。

第四,需要利用人类情感的工作,包括陪护、陪伴、咨询这些事情肯定需要人来做的。

第五,需要用到人类的创作、写作能力的工作,包括记者、媒体等等,这都需要表达能力、沟通能力、写作能力,这些工作也是机器取代不了的。

……

现在那些被我们轻视的,需要心智、表达、情绪加工能力的工作,反而在将来可能是特别重要的。”

而以上这些领域恰恰是博雅教育与艺术美育所着力培养的核心素养。接受过良好博雅教育与艺术美育的学生,不仅能够成为人格健全的“成人”,更将在未来社会中具备更强的适应力、创造力与生命力。

博雅教育与艺术美育所培养的审美感知、情感表达能力、跨文化理解与创造性思维,正是人工智能难以替代的人类特质。在技术理性日益主导的时代,博雅教育与艺术美育成为维系人性完整、激发人文精神的重要力量。它们帮助学生建立与历史、与文化、与未来的深度联结,使其在快速变化的世界中保持精神的定力与生命的热情。

结语

博雅教育是成人之教,奠定全面发展的根基;艺术美育是成心之路,温润心灵、激发活力。二者相辅相成,共同构建了一种以“人”为中心、以“美”为路径、以“自由而全面发展”为旨归,以培育担当民族复兴大任的时代新人为最终目标的现代教育模式。

在新的历史起点上,我们应深刻领会并践行习近平总书记关于教育的重要论述,将艺术美育有机融入博雅教育的整体框架之中。这既是对中外优秀教育传统的创造性转化与创新性发展,更是回应时代呼唤、培养能够开创美好未来的完整人格的必然选择。唯有在博雅教育与艺术美育的融合中,我们才能真正实现教育的根本任务——立德树人,培养出既有专业能力又有人文情怀,既具创造力又有责任感的新时代人才。

文字 | 孙志森

编辑 | 邱健蕊

二审 | 黄颜希

审核 | 任 军

TOP

TOP