活动总结

技术突破:从图片到立体艺术

在创作坊的103工作区,“图文成雕”项目团队刚刚经历了一场蜕变之旅。这个由坊内核心成员陈瑜,叶香琪同学主导的创新项目,在创作坊提供的技术土壤中厚积薄发,最终绽放出夺目光彩。

鼠标轻点,一张普通图片在30秒内神奇地转化为精美的3D浮雕模型——这是厦门工学院人工智能创作坊“图文成雕”项目团队创造的奇迹。在不久前在福州举办落幕的2025数字中国创新大赛总决赛中,项目与清华等高校精品项目一同同台竞技,一举摘得人工智能赛道高校组一等奖,成为本届赛事耀眼的明星作品。

团队成员陈瑜同学边演示边介绍:“我们特别设计了深度重映射功能,让用户通过拖动滑块实时调整深度图和3D模型效果。点击生成的深度图还能与原图对比,确保每个细节都完美呈现。”网站上实时渲染带贴图着3D模型,自由切换法线贴图模式观察细节,最终导出STL格式文件——整套流程流畅高效。

“未来,我们也将和更多力量尝试合作,将整套流程融入CNC等其他工艺当中,争取最后产出的结果有更出彩的效果“叶香琪同学介绍未来对于整个项目的规划。比赛获奖喜讯传来,坊内也热闹非凡,团队成员在坊内为在镜头前为其他同学分享经验,基于各方给出的建议继续努力改进项目,着手商业化,并且继续备战即将到来的创新创业大赛。

文化赋能:AI重现红楼梦中人

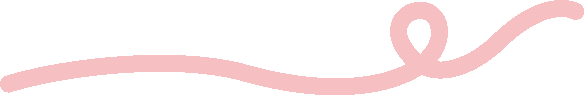

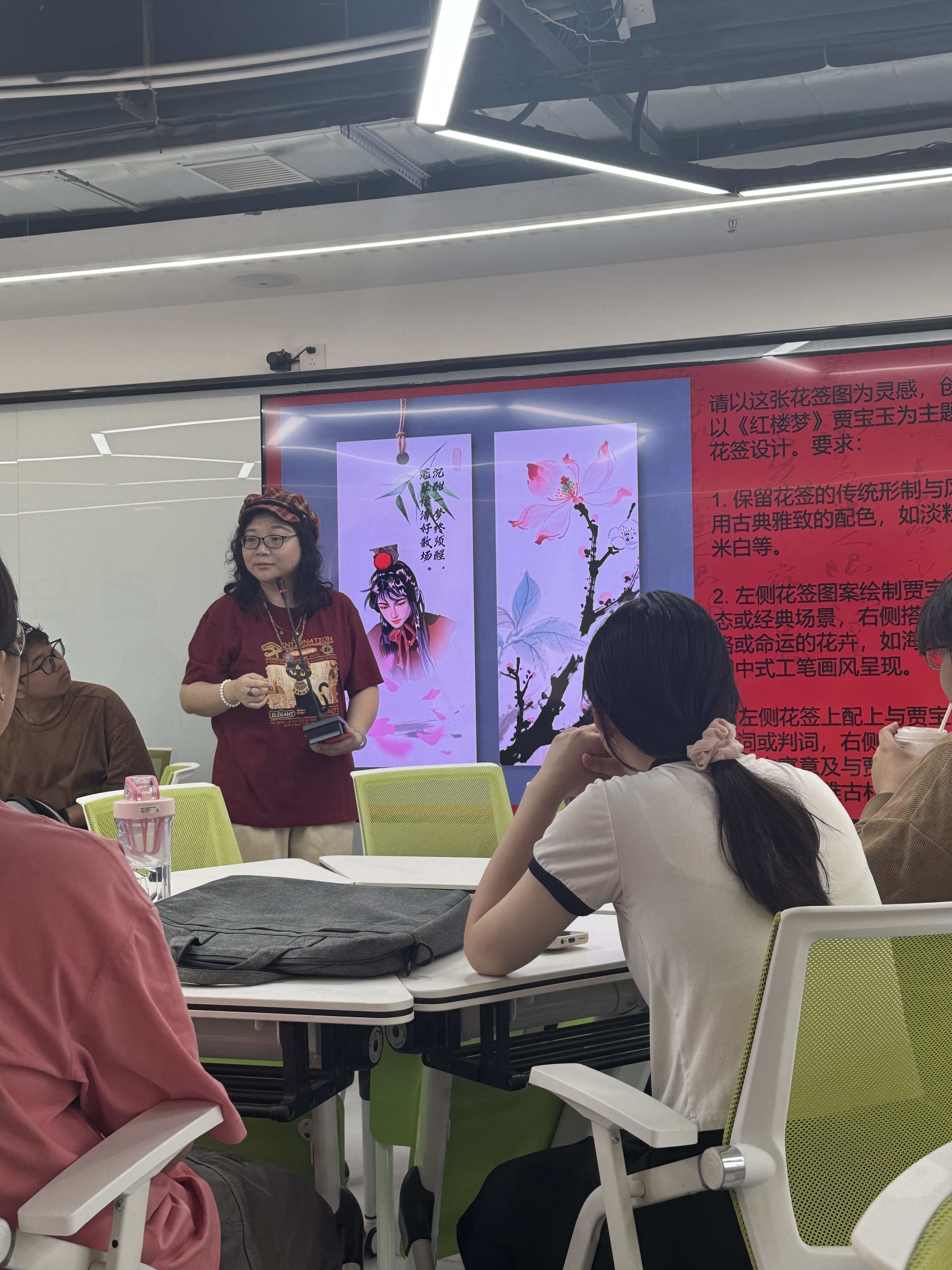

穿过“图文成雕”团队的工作区,一阵热烈的讨论声从红楼梦AIGC工作坊传来。周二或者周五下午两点,这里都会准时开启一场传统文化与人工智能的对话。

“红楼梦AIGC工作坊”举办该项目的博雅教育学院老师张玉明老师介绍:“红楼梦AIGC工作坊持续开课三个月,工作坊并不是正式上课,而是同学们利用课余时间与老师同学深入交流,各位可爱的同学也都很棒,不断尝试AIGC工具,打磨作品,有些同学的作品让我都感觉很有意思。”一同举办该活动的人工智能创作坊老师谢智新老师介绍到,人工智能技术实际上在现在还是偏向于工具这样的属性的,在有目的的控制创作时对于文学作品的“灵魂”体现就至关重要了。有目标去做AIGC创作,也能够极大程度促进同学们对于AIGC的实践以及理解能力。

在最近的作品分享会上,创作坊特别邀请到台湾成功大学中国文学系名誉教授王三庆和魏金泉两位资深文学教授现场点评。两位老师不仅肯定了学生们在技术实现上的努力与创意,更在人物塑造的深层理解上提供了宝贵意见。

日常运营

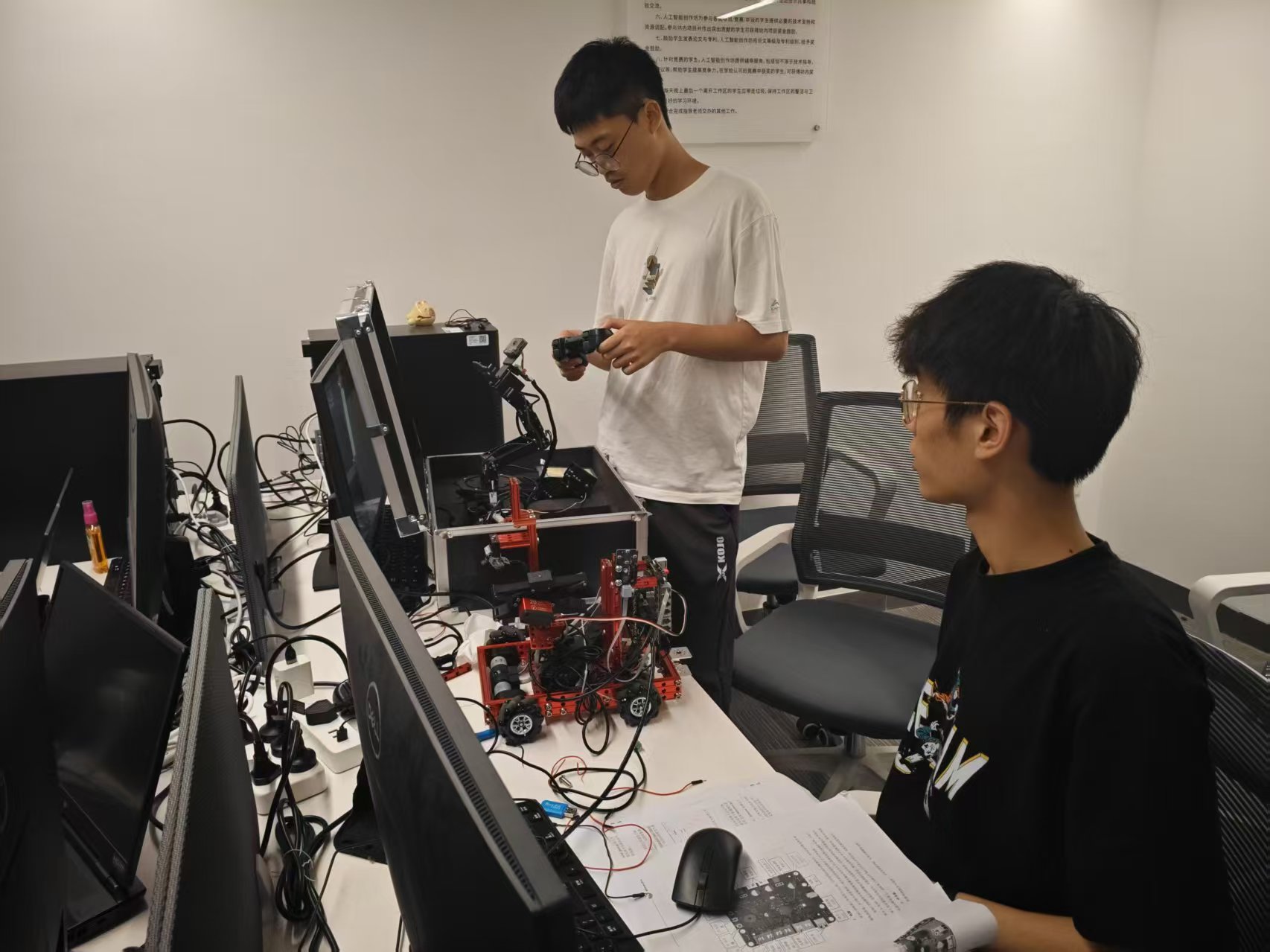

03 赛场练兵:智能汽车竞速倒计时

创作坊后面的大场地竞赛备战区,气氛截然不同。几支智能汽车竞赛团队学生成员正有条不紊进行着赛事准备。桌面上散布着电路板、传感器和各种工具,几辆造型精巧的智能车在临时搭建的赛道上反复测试。

全国大学生智能汽车竞赛是教育部认可的顶级A类学科竞赛,涵盖自动控制、模式识别、传感技术、电子电气、人工智能等多学科知识,对学生的综合能力要求极高。

“我们的目标是做到不留遗憾。”负责指导竞速组的人工智能学院温玄老师目光坚定。在课余空闲时间,温老师常常来到现场同大家一同面对难题,“感觉不对劲要及时和我说明情况,一起想办法,不要憋在那里!”温老师常常为团队成员鼓劲提醒。

智能汽车创意组成员吴至博已经连续一周在创作坊待到深夜:“我们车模用的是之前学长他们用的车模,对于今年新赛题的OCR文字识别是我们需要解决的问题关键。每次调试都是对理论知识的实践检验,虽然辛苦但收获巨大。”

随着2025年赛季临近,创作坊内竞赛场地弥漫着紧张而兴奋的气氛。人工智能学院的蓝勇老师,人工智能创作坊的谢智新老师等资深指导教师轮番到场,为学生提供技术指导,师生共同向竞赛巅峰发起冲击。

04导师领航:精准把脉创新难题

周二晚上七点,创作坊的会议室总是会是使用中。这是每周固定的项目组会时间,这个时间段,学生处于公休,指导老师们会趁此机会让项目成员碰碰头聊聊项目,并且针对技术瓶颈提供解决方案。

“我们采用项目制培养模式,”人工智能创作坊负责老师谢智新解释道,“不要求每个学生一开始就很优秀,但必须对所做项目有真正的兴趣。我们根据每个人的特长因材施教,在自由宽松的环境中激发创新潜能。”

创作坊内的组会不仅是解决问题的平台,更是跨项目学习的绝佳机会。“每次组会都像经历一次头脑风暴,”24级智能科学与技术专业洪怡涛感慨道,“老师总能从独特角度指出我们忽视的问题,这种多维度的思维训练比课堂学习更宝贵。”

END

编辑丨洪怡涛 谢智新

排版丨洪怡涛

审核丨王 林