2025年7月9日,晨曦漫过漳州市东山县陈城镇澳角村的渔港,海风携着晨光的暖意,厦门工学院机械电气与信息工程学院 “渔光同行” 实践队在这里铺开第二天的实践画卷,以 “三色绘乡韵” 为指引,捡塑慢行传递绿色理念,旧塑焕新激活蓝色创意,渔光留影厚植红色温情,让青春力量在守护与服务中持续为渔村振兴注入新动能。

实践队员合影

01 晨拾海韵播绿意,捡塑慢行履初心

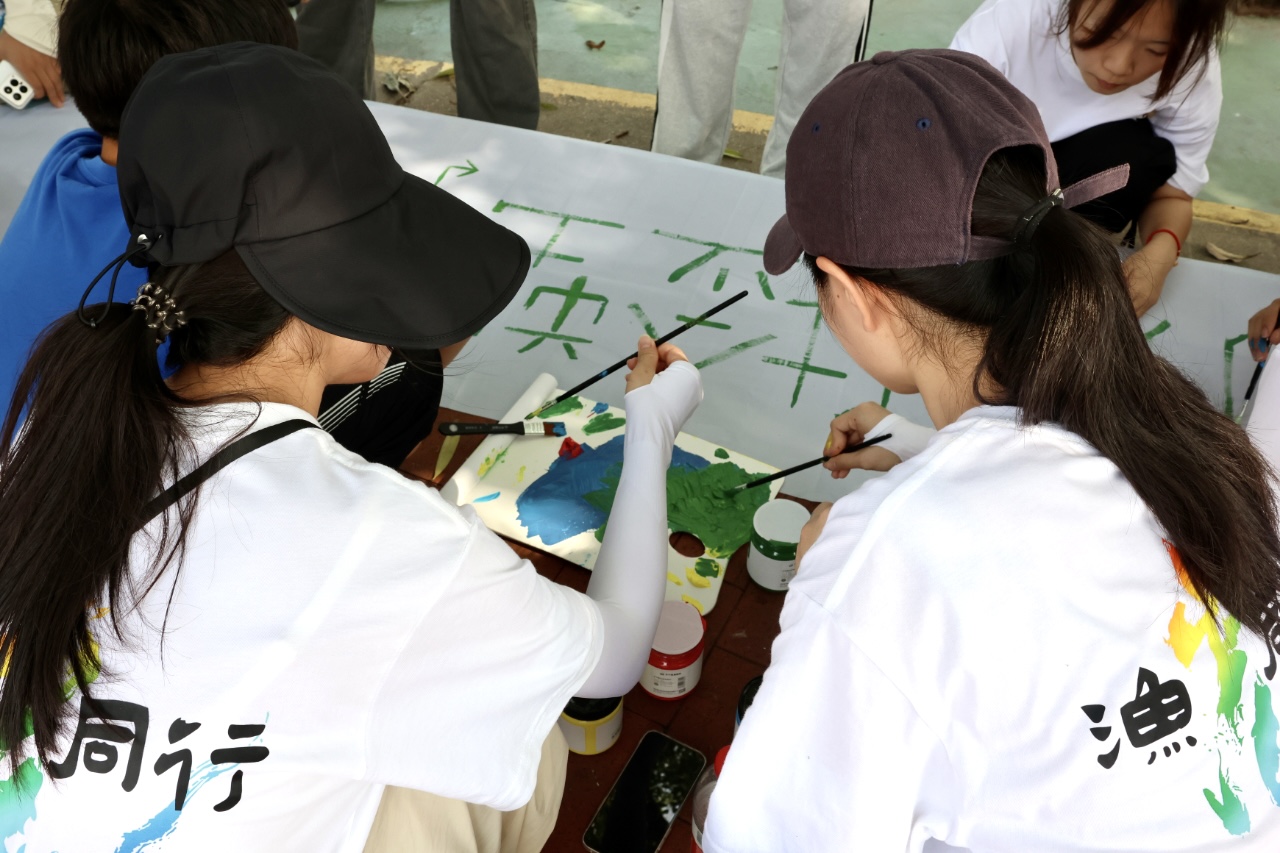

清晨的村委大院里,“渔光同行”实践队员们围坐在一起,铺开空白横幅共同创作。实践队队长卢陈涛写下“前方捡塑慢行!”的标语,其他实践队员一起为画作增添固色,展现的是对海洋保护的实在态度,响应了习近平总书记“做好‘海’的文章” 的嘱托,用实际行动践行绿色使命的集体承诺。创作收尾时,队员们纷纷蘸取红色、蓝色颜料,在横幅上按下自己的手印,如同青春力量凝聚成的环保誓言。

实践队员共同制作宣传横幅

横幅绘就后,“渔光同行”实践队员们前往海边,正式开启 “捡塑慢行” 行动。大家沿着海岸线分散开来,把能用于文创的贝壳、海螺单独收好,塑料垃圾等杂物则分装成袋。同时,还通过直播等科技手段向外界宣传澳角村的海洋生态保护行动,呼吁更多人加入减塑护海的行列。

实践队员开展捡塑活动

“捡塑慢行”结束时,装满垃圾的袋子与收纳文创材料的容器整齐排列在滩涂上,横幅在海风里扬起。这场从画笔到行动的实践,清理了海岸垃圾,也为文创创作备好了材料,让“做好‘海’的文章” 的嘱托在青春的实干中落到实处。

捡塑行动前 捡塑行动后

捡塑行动实践成果

02 焕新创想赋蓝能,旧塑巧思绽新颜

“捡塑慢行”结束后,“渔光同行”实践队员们回到了村委会议室,这里成了 “旧塑焕新” 的创意工坊。黄珺琳、郑琳、郑佳颖带领大家把上午收集的贝壳、回收塑料材料利用起来:用黏土捏出圆形、长方形等形状,在粘上做成景致的冰箱贴;在鲍鱼壳上绘上沙滩、海浪轮廓做成冰箱贴;把剪瓷雕的碎瓷片拼出陶瓷瓶模样;将贝壳雕成各种形状——这些带着海味的小物件,藏着渔村的日月与潮汐。

旧塑焕新实践过程

这些文创作品不仅是对海洋废弃物的再利用,更体现了“渔光同行”实践队对澳角村海洋环境保护的重视和实际行动,让 “绿色生态” 和 “蓝色产业” 通过动手实践结合了起来。

旧塑焕新成果展示

03暮映渔光暖乡邻,镜头定格渔村情

下午的阳光把澳角村晒得透亮,“渔光照相馆”的镜头追着光影在村里打转。

渔光照相馆第一期~

(以上照片均征得本人同意)

看到渔港边有村民在整理渔网,就站定为他们按下快门;远处渔民和他的儿子正从船上下来,把弯腰劳作的身影和身后归航的渔船一起拍进去;路过民宿时,实践队员们将民俗老板的身影同澳角特色民俗风景记录下来;海上餐厅老板与实践队员们并肩站定,镜头里,她和大家的笑脸与“海上餐厅”招牌一同定格。

“渔光照相馆” 的镜头下,藏着澳角村午后最本真的模样—— 船与网的默契,光与影的相拥,物与景的共生。这些随拍的画面,不止是风景的记录,更是实践队与这片海、这座村的温柔对话,让澳角村的日常,在光影里成了值得珍藏的故事。

渔光照相馆第一期~

(以上照片均征得本人同意)

04青春聚力绘三色,渔光同行谱新篇

从晨绘横幅凝聚共识,到暮送照片传递温情,第二天的实践让 “绿色赋能” 有了更生动的注脚。从共绘横幅凝聚环保共识,到捡塑行动分类海洋废弃物,再到用回收材料创作渔村文创,每一项都紧扣 “绿色赋能” 与 “蓝色创新”。而暮色中为村民拍照的温情互动,更让 “红色铸魂” 有了具体的落脚点。

这份青春担当将如同源源不断的动力,转化为乡村振兴的磅礴力量。未来,“渔光同行” 实践队的足迹将踏遍澳角村的每一寸土地,与村民携手,共同书写澳角村振兴的壮丽篇章,让三色绘就的乡韵在这片山海间久久传唱。