为记录新时代渔村带头人将个人追求融入乡村发展的奋斗历程,厦门工学院机械电气与信息工程学院“渔光同行”实践队特别推出人物专访系列栏目。该系列采用沉浸式深度访谈形式,还原澳角村典型人物在产业发展、民生改善和乡村治理中的心路历程。该栏目聚焦澳角村村民真实的奋斗故事,既展现他们在乡村建设中的亮眼成果,也记录面临发展抉择时的思考与突破。这些扎根澳角沃土的奋斗故事生动诠释了“强村有我”的担当,通过个人付出与乡村需求相融合的发展范式,为当代大学生与基层工作者提供兼具实践价值与借鉴意义的启发。

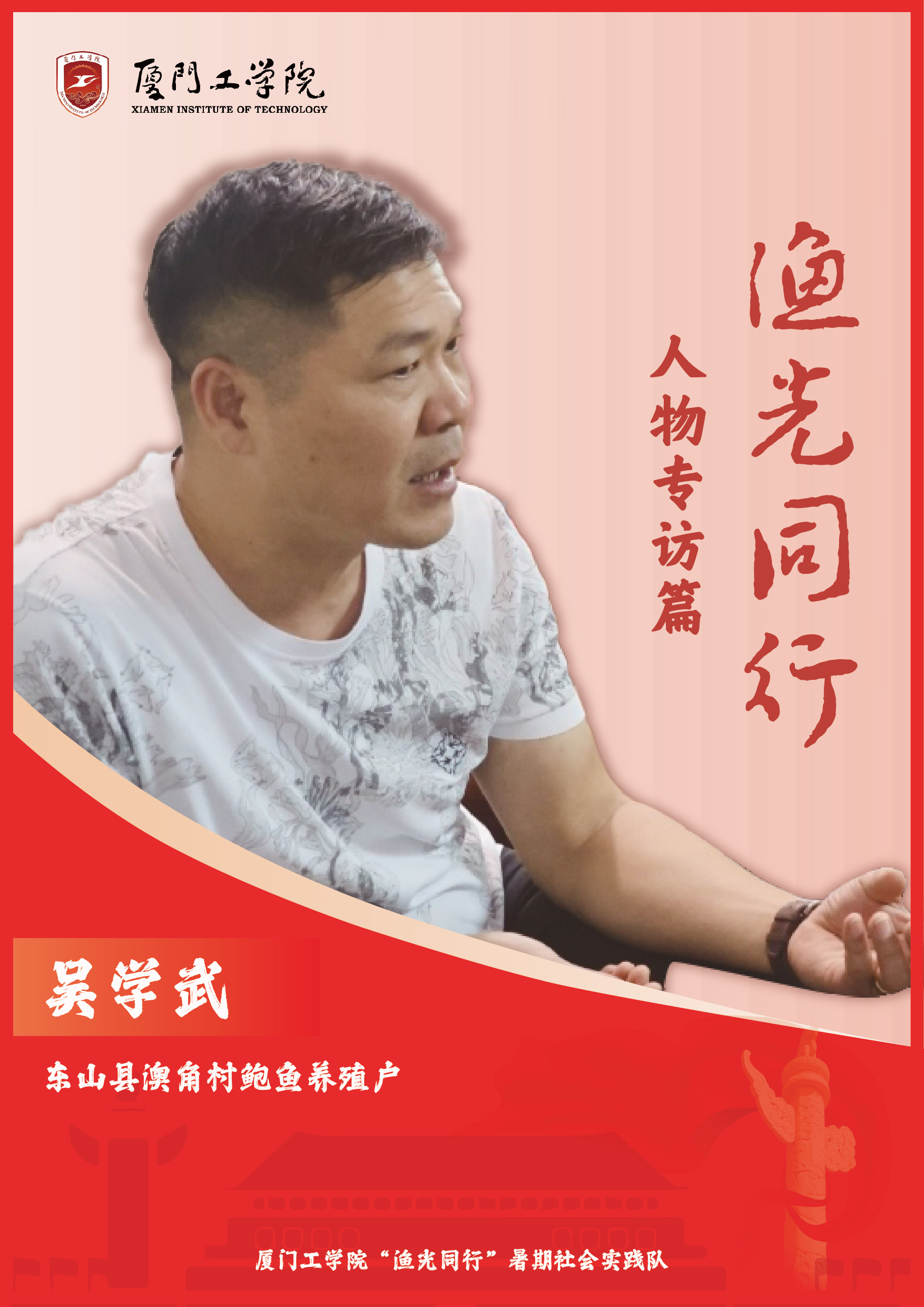

第五期受访者吴学武、东山县澳角村鲍鱼养殖户

在福建省东山县澳角村的海岸边,有一片热闹的鲍鱼场——供氧机持续运作,细密气泡在水中升腾,池子里的鲍鱼正大口吞咽着饲料。养殖场的场主吴学武先生,是一位有着二十多年经验的鲍鱼养殖户。从最初靠着贷款起步的“水产新手”,到如今把杂交鲍养得“长势猛、成活率高”。他的故事,藏着东山鲍鱼养殖户们在“海”里找生计、在市场里求生存的真实历程。

从试错到专精:品种迭代育苗路

“我养鲍鱼二十几年了,女儿出生那年开始的。”吴学武看着池子里密密麻麻的鲍鱼苗,语气自然又熟稔。他的养鲍生涯并非“祖传”,而是“没事情做,看人家做生意,就找个营生试试”。

在养鲍鱼前,他是“水产多面手”:养鱼、养螺、养扇贝、养蚌……“就像走路一样,一步一步试出来的”。试来试去,最终在鲍鱼养殖里定了心。从最早的九孔鲍,到后来的黑鲍、黄金鲍、杂色鲍,品种换了好几个。

“通过引进国内外先进的杂交育种技术,原本依赖经验、成活率低、生长周期长的传统鲍鱼育苗技术才有了质的飞跃。”他笑着说。吴学武先生的故事,正是千千万万基层从业者在“耕海牧渔”征途上,用“技术武装、凭智慧突围、靠坚守扎根”的典范。

从起步到坚守:成本与市场之考

“创业哪有容易的?刚开始都是去银行贷款,启动资金都是这么凑的。”聊起刚入行的日子,吴学武先生的语气沉了沉。二十多年过去,养殖场规模稳定了,但“钱”的压力从没断过。

他算过一笔账:电费高峰期一个月3万多,固定工人年薪十几万,饲料一年几十万。“卖不到100万,就得亏本。”市场变化更难应对。“以前养殖户少,成品鲍一斤八九十块,确实有钱赚。”现在养殖户增多,有人“求数量不求质量”,年产量翻几十倍,市场价却跌到一斤二十几块。

即便如此,他仍守着养殖场。“早上洗池子、喂饲料,剩下的时间等它们长大,客户看上就卖。”在他眼里,养鲍虽有压力,却比打工自由——这份“自己说了算”的踏实,是二十多年没放弃的理由。

从养鲍见生计:廿载坚守皆智慧

吴学武先生的廿载养鲍路,是东山产业发展的生动缩影。从贷款创业的迷茫到池畔的从容,他用行动而非豪言证明自己。看似“简单”的养鲍背后,是品种的迭代、成本的精算、市场的博弈——处处闪耀着技术应用与商业智慧的融合。

就像他养的鲍鱼,看似“简单”的背后,是对品种的琢磨、对成本的计算、对市场的适应。而这样的坚守与突围,正是无数基层养殖户在“做好‘海’的文章”路上,最生动的注脚。当代大学生身处知识前沿,更需掌握扎实的专业技能,成为推动传统产业焕新的生力军。光有情怀不够,必须用技术“武装到牙齿”。既要耐得住寂寞深耕领域(“凝专技”),更要勇于拥抱变化,用智慧“领新潮”,在传承中开拓。

实践队与养殖户合影

从养鲍喻人生:养鲍喻青年之嘱

“你们学生啊,现在最重要的就是好好读书。读书就像给鲍鱼选好苗,苗正了,后面才长得顺。”吴学武先生看着来访的学生,认真地说,“要是现在偷懒,以后出来做事,就像用劣质饲料养鲍鱼,看着省事儿,最后肯定长不好,甚至亏得一塌糊涂。”

他以自己的经历举例:“我当年创业,从贷款起步,一步步摸索品种、算成本,就像鲍鱼慢慢爬,急不得。你们以后不管做什么,也得有这份耐心——遇到难事儿别慌,就像水温高了咱想办法调,饲料出问题咱换厂家,总有解决的办法。”

“还有啊,做事得像养鲍鱼时守着质量一样。现在市场上有人只追数量不重品质,最后砸了招牌。你们以后不管进哪个行业,都得把‘质量’放心上,本事扎实了,就像鲍鱼长够了规格,不怕没客户。”

吴学武先生的养鲍路,是一条以技术为犁、以市场为田、以坚守为壤的奋斗之路。它向当代大学生昭示:在充满机遇与挑战的时代,唯有手握“硬科技”、心怀“实需求”、肩扛“韧担当”,方能在时代的“潮头”智领风骚,在祖国最需要的地方“链”接未来,书写属于自己的“新苗”传奇。这份来自海边池畔的“坚守”与“智变”,正是青年一代最该汲取的成长养分。