为记录新时代渔村带头人将个人追求融入乡村发展的奋斗历程,厦门工学院机械电气与信息工程学院“渔光同行”实践队特别推出人物专访系列栏目。该系列采用沉浸式深度访谈形式,还原澳角村典型人物在产业发展、民生改善和乡村治理中的心路历程。该栏目聚焦澳角村村民真实的奋斗故事,既展现他们在乡村建设中的亮眼成果,也记录面临发展抉择时的思考与突破。这些扎根澳角沃土的奋斗故事生动诠释了“强村有我”的担当,通过个人付出与乡村需求相融合的发展范式,为当代大学生与基层工作者提供兼具实践价值与借鉴意义的启发。

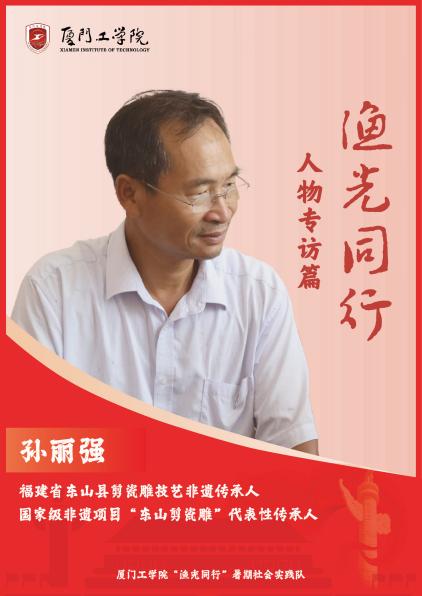

第四期受访者孙丽强

福建省东山县剪瓷雕技艺非遗传承人

国家级非遗项目“东山剪瓷雕”代表性传承人

初见孙丽强先生时,他手上的瓷片碎屑还没来得及洗净——这是他与剪瓷雕工艺相伴六十载的印记。作为闽南剪瓷雕的坚守者,这位从15岁起就与瓷片、瓦刀为伴的手艺人,用一把剪刀、一瓶黏合剂,续写着这项技艺的生命。

与瓷结缘:十五岁辍学,在瓦片堆里扎根

孙丽强先生的剪瓷雕之路,始于一段特殊的少年时光。“初一读了半年就辍学了,15岁跟着四叔公当学徒,天天就是剪瓷片。”他笑着说,最初的两年里,自己的任务只有一项:把不规则的瓷片剪成均匀的鳞片形状,供师傅们粘贴。那些锋利的瓷片常常划破手指,但少年眼里的专注从未动摇。

在他的记忆里,传统剪瓷雕工艺的入门没有捷径。“光剪瓷片就练了两年,17岁才开始学粘贴,27岁才能独立带队做工程。”整整十二年的沉淀,让他对每道工序都了如指掌:先打构图、做构架,再剪瓷片、分部位粘贴,最后调整细节。“人物要突出神态,花鸟得有灵动感,亭台楼阁要显层次,全靠手上的功夫。”

家族的传承更让他与这项技艺深度联结。“父亲和四叔公当年做墨鱼雕,还上过大报纸呢。”他提到,东山曾有的墨鱼雕技艺已失传,这让他更坚定了守护剪瓷雕的决心。“不能让老祖宗的手艺在我们这代断了根。”

匠心坚守:从"釉上彩"到"水泥构架",守正亦要创新

剪瓷雕的生命力,藏在对传统的敬畏与对时代的适应里。孙丽强先生记得,早年关帝庙的剪瓷雕用“釉上彩”工艺,色彩易脱落;如今改用“釉下彩”,“几十年过去还是鲜亮如初”。材料上的革新同样显著:“以前用瓦片搭骨架,工序繁琐还不牢固,现在用水泥浇筑基础,再粘贴瓷片,又快又结实。”

但他始终坚持“手工为魂”。“流水线三天能做一个人物,纯手工要四五天,可机器做得没灵气。”他指着工作室里一件未完成的龙纹构件,“你看这龙鳞的弧度,每一片都得根据整体形态调整,机器哪能懂这个?”

最让他自豪的,是参与过的文保修缮工程。2023年修复的东山兰正彦景点,对他而言意义非凡:“58年我父亲参与建设,88年我当学徒时来修缮,这是两代人的缘分。”他特意保留了原始的瓷片拼接方式,“既要修旧如旧,又得让它能再站几十年。”

传承之困:人手断档,用笔记本留住手艺

谈及传承,这位六旬老人的语气里藏着无奈。“现在最大的问题是没人手。”他记得年轻时,十几个师兄弟分工协作,“有人擅长人物,有人专攻花鸟,大工程三个月就能拿下。”可如今,别说收徒,连维持团队都难:“年轻人嫌周期长、赚钱慢,学三五年就转行了。”

他曾遇到过有灵气的孩子。“有个小学生天天放学来工地看我做彩绘,我把画笔、图册都给他,教他在家涂画。”可孩子上了大学后,终究还是断了联系。“没办法,只能把所有图案、工序都记在笔记本里,留给儿子孙子看。”

即便如此,他仍在想办法。2023年参加泉州海上丝绸之路文化展时,他带着立体剪瓷雕作品亮相,“让更多人知道这门手艺”;面对大学生三下乡团队的拜访,他毫无保留地讲解工序,“哪怕有人能记住一个步骤,也是传承。”

与时光对话:让瓷片在风雨里站成永恒

如今的孙丽强先生,每年仍要承接三四个中小型修缮工程。“大工程不敢接,时间紧了保不住质量。”他最近在忙南靖一座省文保池塘的龙纹修复,“甲方催得紧,但我跟他们说,慢工出细活,这龙得经得起百年风雨。”

工作室柜架上,摆放着他的剪瓷雕作品:有花鸟的灵动、人物的传神,也有亭台的精巧。阳光透过窗棂落在上面,那些线条仿佛活了过来。“剪瓷雕不怕风吹日晒,就怕没人懂它的好。”他拿起一块刚剪好的瓷片,对着光看了又看,“只要还有需要它的地方,我就会一直做下去。”这位与瓷片打了一辈子交道的手艺人,或许早已把自己也活成了一块剪瓷片——在时光的屋脊上,沉默却坚定地绽放着属于传统的光彩。

孙丽强先生坚守的,不仅是一门技艺,更是一种精神坐标:在喧嚣中守护匠心,在传承中彰显自信,在热爱中实现价值。这坐标,正是当代青年在追寻个人价值与社会贡献的道路上,不可或缺的参照。学习这份精神,意味着将“精益求精”融入血脉,将“文化传承”视为己任,将“热爱与坚守”作为人生航向,在各自的领域里,努力成为一块块经得起时光打磨、能绽放独特光彩的“新瓷片”。