人间四月,书香盈怀。在这个春意盎然的读书分享月里,建筑科学与土木工程学院以全覆盖的形式开展读书活动,让知识的清泉流淌在校园的每个角落。活动中,涌现出一批优秀读书心得分享者,他们用真挚的感悟、深刻的见解,传递着书籍的力量,带领大家领略文字的魅力。这场读书盛宴,不仅点燃了同学们的阅读热情,更在学院中营造出浓厚的读书氛围,让书香浸润每一寸角落,让阅读成为一种生活方式。

1

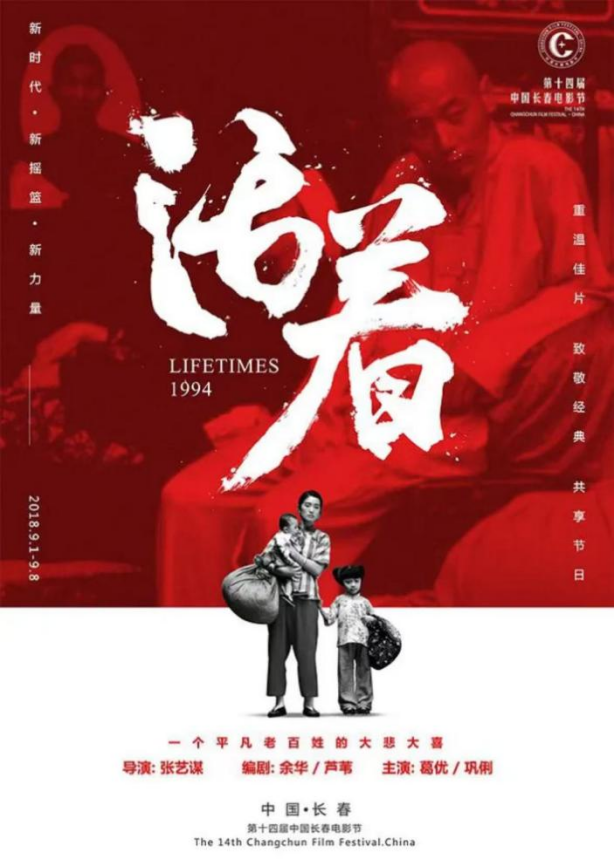

分享人:23土木工程1班 吴官杰

分享书籍:《活着》

《活着》这本书带给我深刻的触动与思考。它不仅仅是一本小说,更像是一部厚重的历史画卷,缓缓展开在中国近现代的背景之下,让我深切地感受到了那个时代人们的生活状态和精神面貌。余华以福贵的一生为线索,精心刻画了一个充满苦难与坚韧的人生历程,让我在阅读的过程中,不断反思生活的意义和价值。我从主人公福贵的悲惨人生中,深刻领悟到生命的顽强与坚韧,人性的光辉与伟大同时也要珍惜眼前人。

读完这本书,我更加明白生活的真谛。生活虽然充满了苦难与挫折,但只要我们保持一颗乐观向上的心,就能战胜一切困难。福贵的人生虽然充满了苦难,但他却从未放弃过生活的希望。他用自己的坚韧和乐观,告诉我们一个道理:无论生活多么艰难,我们都要勇敢地活下去。因为活着本身就是一种胜利,活着就有无限的可能。

总的来说,《活着》是一部充满力量的小说。因为活着本身就是一种胜利,活着就有无限的可能。它教会我们珍惜眼前的人,用心去呵护每一份情感;它也让我们相信人性中总有一种力量能够让我们在黑暗中看到光明。

2

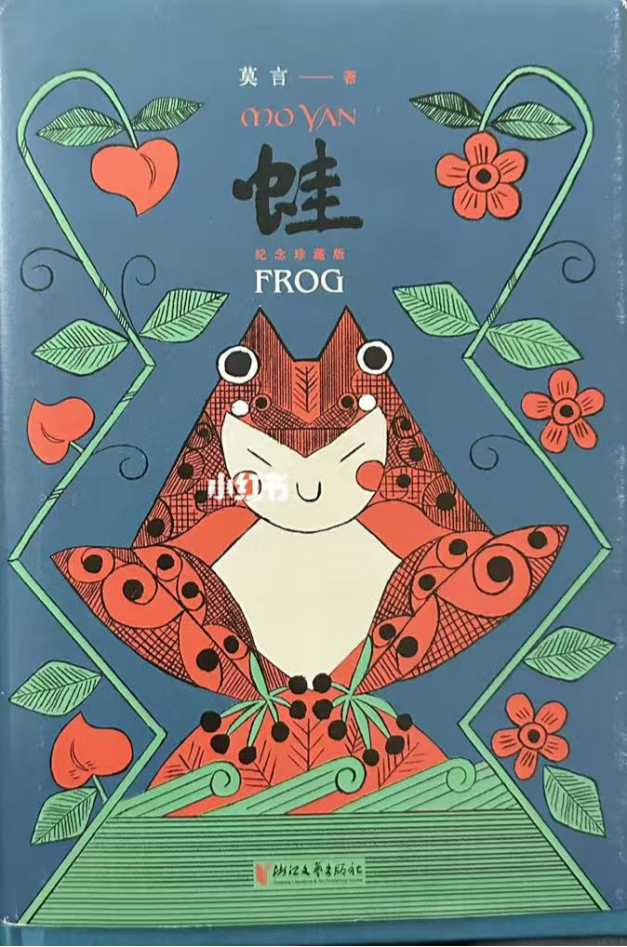

分享人:24土木专升本1班 邱宇星

分享书籍:《蛙》

莫言的《蛙》,我剖析了书中人物的复杂转变,如姑姑从送子观音到计划生育执行者的身份变化,探讨了国家意志与个体生育权之间的冲突,以及人性在特殊时代背景下的扭曲与挣扎,我认为《蛙》不仅是一部文学巨著,更是对当代社会伦理、政策反思的催化剂,其现实意义跨越时空,引发对生命权、女性命运等议题的持续思考。

在生育政策与个体命运的激烈碰撞中,我看到了历史车轮下被碾压的人性微光。王仁美的悲剧不仅是一个家庭的破碎,更是传统宗族观念与现代国家治理体系不可调和的矛盾缩影。莫言以惊人的勇气揭开这个民族最疼痛的伤疤,让我明白任何宏大的历史叙事都是由无数个体的血泪编织而成。那些被政策文件简化为数字的生命,在文学世界里重新获得了姓名和温度。

姑姑是《蛙》中极具代表性的人物。她一生接生3000个婴儿,却也终结2800个胎儿生命。秉持“舍小人道保大人道”信念执行政策的她,晚年陷入深深的精神困境,只能通过捏泥娃娃寻求救赎。小说结尾她被蛙群围攻的梦境,更是将她矛盾的一生具象化,凸显出她作为时代矛盾体的复杂形象。

最触动我的是作品中呈现的道德困境。姑姑晚年的泥娃娃作坊,何尝不是一种无力的自我救赎?当她把一个个泥胎摆满房间时,我仿佛看见整个民族在集体无意识中的忏悔仪式。这种道德困境的深刻性在于:我们既不能简单谴责执行者的冷酷,也无法全然否定政策的必要性。正如蛙的意象所暗示的,生命永远在毁灭与重生之间循环,而人性的复杂正在于同时具备毁灭与创造的双重能力。