之一

今日一书

推荐理由

《好兵帅克》全名《好兵帅克在第一次世界大战中的遭遇》,是捷克作家哈谢克创作的一部长篇政治讽刺小说。作家以自己在奥匈帝国军队服役时所获得的大量素材提炼而成。

内容简介

小说以主人公帅克在第一次世界大战中的经历为主要情节,淋漓尽致地描述了奥匈帝国的军官、警察、神甫昏庸无能、愚蠢透顶的丑态,深刻揭露了奥匈帝国统治者的凶恶专横及军队的腐败堕落。作品以生动的笔触塑造出一个憨厚老实又十分幽默的、招人喜爱的好兵帅克形象,在他的身上生动地表现了捷克人民的智慧及其对异族统治者的不满和自发的斗争。

帅克其实是个很不出众、很不显眼的小人物。大战前,他是个靠贩狗为生的普通老百姓;入伍后,是奥匈帝国军队中的一名普通士兵。乍一看,对于奥皇帝国军队及其各级长官,帅克几乎忠顺得无以复加。正当捷克壮丁为了摆脱不义战争和充当炮灰的命运,或有意装病、或自毁致残、或逃往外国时,帅克却在风湿症疼得走不了路的情况下,也要坐着轮椅去从军;正当他的同胞对残酷统治他们的奥匈帝国切齿痛恨时,他却公开宣称为效忠皇上,就是“粉身碎骨也心甘情愿”。他 究竟是怎么“效忠”的呢?用他自己的话说:“每次都是好心办成坏事”,帮倒忙。他越是忠顺地执行上司的命令,闹出的乱子就越大,他的上级长官就越给他弄得狼狈不堪,丑态百出,无可奈何。你说他傻吧,他既不受气,也不吃亏,更不低人一等。在帅克的眼里,什么皇上、将军、大公,统统不在话下。 凭着他那张明月般的笑脸,那双天真无邪的蓝眼睛,那副镇定自如的神态,那一套套头头是道的辩解词,总能在极其艰难甚至陷遭处死的逆境中逃出恶魔的手心,化陷为夷。

报告神甫大人,我实在搞不清,为什么我会蹲在这儿,我对自己蹲在这儿毫无怨言。我只觉得自己倒霉,我什么事都从好处着想,可到头来总事与愿违,就像那副挂像上的殉道者。

之二

今日影视

雅洛斯拉夫·哈谢克这部充满讽刺的小说作品,先后三次被制作成电影。分别是1955年的布偶动画作品、1957年捷克导演卡莱尔·斯泰克利的作品,以及2009年由英国导演罗伯特·克龙比制作的《好兵帅克》,这部作品也曾在cctv-6与中国观众见面。

1955年版《好兵帅克》:

2009年版《好兵帅克》:

1957版《好兵帅克》在线观看地址:https://film.sohu.com/album/9502435.html?txid=7ada969851fd73090f44b01fee5b798c 搜狐视频

之三

今日诗书画

1诗歌

宋代诗人王令,一生贫穷,年仅二十八岁便在贫病交加中离世。然而,他关心国计民生,同情苦难中的人民,写了《梦蝗》《暑旱苦热》等有名作品。今将《暑旱苦热》推荐给大家,以表达我们面对疫情宅家自善的感慨;以表达我们对那些毅然赴难的军人、医护人员的由衷敬意!

《暑旱苦热》

宋·王令

清风无力屠得热,落日着翅飞上山。

人固已惧江海竭,天岂不惜河汉干?

昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒。

不能手提天下往,何忍身去游其间?

释义

清风没有力量驱赶暑天的炎热,那西坠的太阳仿佛生了翅膀,飞旋在山头,不肯下降。人们个个担心这样干旱江湖大海都要枯竭,难道老天就不怕耿耿银河被晒干?高高的昆仑山有常年不化的积雪,遥远的蓬莱岛有永不消失的清凉。我不能够携带天下人一起去避暑,又怎能忍心独自一个,到那儿去逍遥徜徉?

2书法

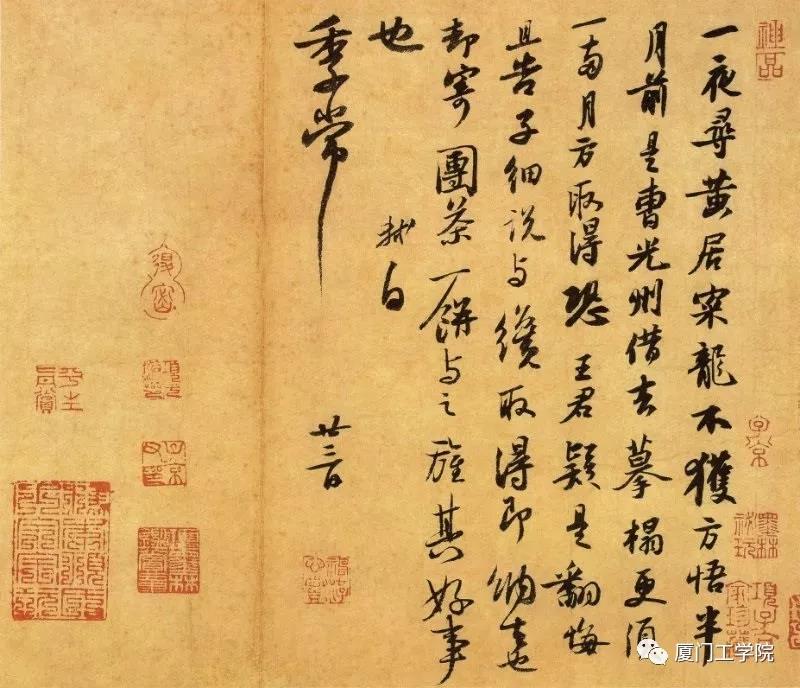

《致季常尺牍》 苏轼(北宋)

行书,30.3 X 48.6cm,台北故宫博物院藏。 苏轼《致季常尺牍》,又名《一夜帖》,是苏轼谪居在黄州(今湖北黄冈)时写给朋友陈季常的信札。陈季常是苏轼老长官陈希亮的儿子,喜谈佛法,晚年隐居在黄州、光州之间,因为与当时谪居在黄州的苏轼时有往来,便成了好友。在这封信札中,苏轼托陈季常向王君转达:王君所索取的黄居寀画龙已暂借给曹光州,一旦曹光州还画以后,他便马上还给王君。 这幅作品质朴敦厚,用笔凝重,笔画丰腴多肉,且结字偏斜,前半段的情感平和,逐渐趋於起伏,所以全作字形大小、笔画粗细、字体型态等也随之改变,相当具有变化的趣味。苏轼一生宦海浮沉,谪居于黄州的期间,正是他艺术创作的顶峰时期,这幅作品即是他在这段时间所作的行书精品之一,作品遒劲茂丽,肥不露肉,神采动人。原文: 一夜寻黄居寀龙不获。方悟半月前是曹光州借去摹搨。更须一两月方取得。恐王君疑是翻悔。且告子细说与。纔取得。即纳去也。却寄团茶一饼与之。旌其好事也。軾白。季常。廿三日。

3绘画

《牧羊女》油画 米勒(法国)

《牧羊女》是米勒风格的典型之作。画中一个乡村牧羊女,站立在草原的旷野中,默默地祷告上 帝赐予一天的平安生活。为了展示农村妇女的日常劳动生活,画家抓取了这样一个十分抒情的牧羊生活场面:高高的地平线,那样平展与辽阔无垠;披着旧毛毡披肩、围红色头巾的牧羊姑娘,正背朝自己的羊群,在向上帝默祷,手上一根放牧棍支在胸前。这幅油画无论是色彩还是牧羊女形象,都处理得比较细致、统一、和谐,真实感加强了全画的乡土气息。让-弗朗索瓦·米勒(1814~1875)是法国19 世纪杰出的现实主义画家,他崇拜米开朗基罗,他感到自己与艺术巨匠那些在痛苦中诞生的石雕有一种精神上的血缘关系。他以一个农民的身份住在巴比松森林边的小屋里,上午种地,下午画画,创作了《播种》、《筛麦》、《拾穗者》、《晚钟》等举世名作。

(注:以上图文均来自网络)

之四

今日一歌

安东·利奥波德·德沃夏克(1841-1904)

十九世纪世界重要的作曲家之一、捷克民族乐派的主要代表人物。

e小调第九交响曲“自新世界(From The New World)”,作品编号:Op. 95 一位欧洲的大音乐家不带偏见和歧视,用心采撷美国本土音乐素材,并恰到好处地融入到交响作品中去,表现出巨大勇气和文化上的包容。艺术并非嘈杂的时代精神的传声筒,而是对本真的命运之声的回旋。

柏林爱乐乐团,指挥:杜达梅尔

序奏部分颇为宏大,其主题与相继的主部快板部分有极其微妙的关系,担负一种连贯全曲的特殊任务,甚至可称之为全曲精神的中心旋律。第二乐章是整部交响曲中最为有名的乐章,经常被提出来单独演奏,其浓烈的乡愁之情,恰恰是德沃夏克本人身处他乡时,对祖国无限眷恋之情的体现。第三乐章谐谑曲,从“海华沙的婚宴”中的印第安舞蹈中得到启发,舞蹈由快而慢地不停旋转。末乐章快板呈现一种朝气蓬勃的气势,具有瓦格纳、威尔第作品那样的英雄主义气概。它回顾第一乐章主题,结构上达到一种永恒的完满,这也是我们等待已久的回归。