志愿行千里

清洁湄洲屿

在湄洲岛的日头下,厦门工学院“湄屿青归”实践队队员们身着红马甲,开启了一场与垃圾“作战”、和文明同行的三下乡公益之旅。

一、街头“攻坚战”:用行动擦亮海岛

(图为实践队在街道进行清洁)

手持扫帚、夹子,我们穿梭在湄洲岛的街巷。商铺前的烟头、地砖缝里的纸屑、绿化带中的塑料瓶,都成了“狙击”目标。汗水顺着脸颊滑落,没人喊累—— 因为我们知道,每扫净一片区域,就是给湄洲岛的颜值 “加分”,让游客与居民脚下的路,多一分清爽。

二、分类小课堂:让环保理念落地

在湄洲岛垃圾分类宣教中心,我们既是学习者,也是传播者。把街头捡到的垃圾现场分类,给路人演示 “可回收” 与 “其他垃圾” 的区别,用最接地气的方式,让 “分类一小步,文明一大步” 不再是标语,而是能践行的生活日常。当我们在宣教中心前合影,手中的扫帚与分类桶,成了最特别的 “道具”。这场湄洲岛的垃圾清理公益行,是我们三下乡的生动注脚 —— 以青春力量,守护海岛生态;用实际行动,传递环保温度。未来,我们也愿继续做行走的 “绿色使者”,把这份热忱,播撒到更多角落 。

(图为实践队在海边进行清洁)

三下乡:变废为宝,共筑绿色新时尚

在三下乡的征程中,厦门工学院“湄屿青归”实践队队员们踏入了充满创意与环保氛围的探索之旅——垃圾变废为宝实践活动。此次活动,不仅是一次对环保理念的深度践行,更是一场用智慧与双手点亮资源新生的奇妙冒险。

创意集结,开启变废为宝之门

活动伊始,志愿者们齐聚在“巧手动动变废为宝”的宣传标语下,眼神中闪烁着期待与好奇。大家围坐在一起,看着收集来的废旧易拉罐、塑料瓶、旧光盘等材料,一场关于“如何赋予垃圾新生命”的头脑风暴热烈展开。有人提议制作精美的手工艺品,有人则构思着实用的家居小物,每一个想法都像是一颗创意的火种,点燃了大家的热情。

(图为实践队队员在变废为宝)

指尖魔法,垃圾华丽变身

随后,志愿者们纷纷动手,将创意付诸实践。瞧,一位志愿者专注地裁剪易拉罐,经过精心的设计与拼接,原本毫不起眼的易拉罐,逐渐变成了一盏精巧的小灯笼,红色的罐体搭配上彩色的装饰,散发着别样的魅力。另一位志愿者则巧妙地利用旧光盘,结合电子元件,打造出一个充满科技感的小摆件,光盘在灯光下闪烁着五彩光芒,让人眼前一亮。

(图为实践队队员们合力制作小火车)

还有志愿者们合作,把废弃的塑料瓶改造成了一辆造型独特的小火车,不同颜色的瓶子拼接在一起,再装上小轮子,仿佛随时能“呜呜”地开动起来。在大家的巧手下,废旧物品褪去了“垃圾”的标签,摇身一变成为了令人赞叹的艺术品和实用品。

(图为实践队队员变废为宝的成果展示)

环保同行,传递绿色信念

此次变废为宝活动,不仅是一次简单的手工创作,更是环保理念的生动传递。志愿者们通过自己的行动,深刻理解到垃圾并非无用之物,只要合理利用,就能实现资源的再利用和价值的最大化。大家表示,未来会将这种环保意识融入日常生活,同时积极向身边的人宣传,带动更多人参与到垃圾分类和变废为宝的行动中来,共同为保护环境、节约资源贡献力量。

三下乡的这场变废为宝之旅,是志愿者们用创意和行动书写的环保篇章。在未来,他们将继续怀揣着对环境的热爱,探索更多环保实践的可能,让绿色生活的理念在更多人心中生根发芽,共同为打造美丽家园而努力。

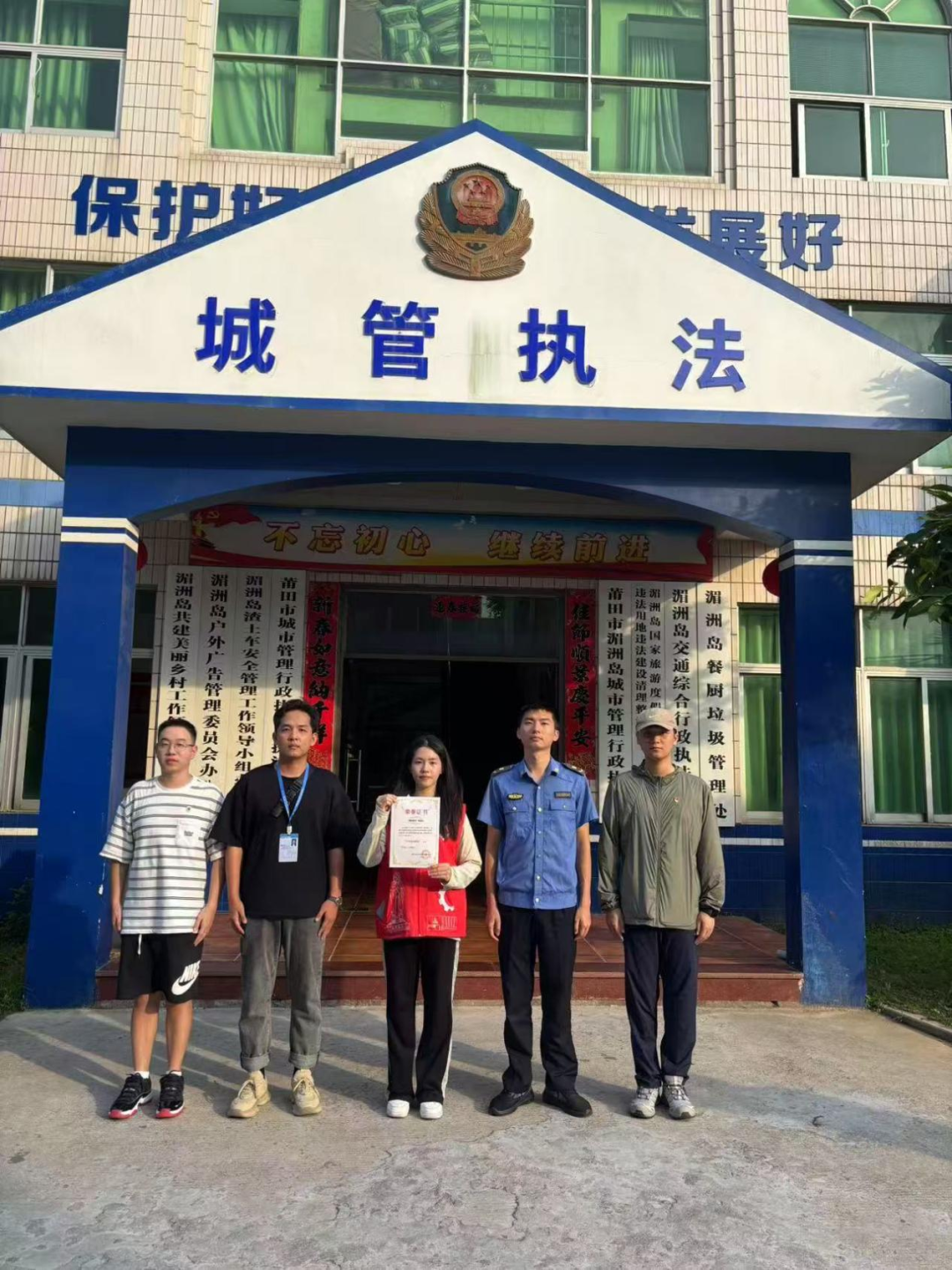

(图为在湄洲岛获得环保宣传模范称号)

-END-

友敏书院学生院务委员会

供稿 | 李思沛 黄绍斌

图片 | 黄惠洲

编辑 | 方奕晨 蓝育国

一审 | 陈杰南 古鹏飞

二审 | 林逸简 杨毅立 林益杭

审核 | 郑小聪